5月28日�����,國(guó)際知名期刊《Construction and Building Materials》(建筑材料)在線發(fā)表了我校工程機(jī)械學(xué)院博士生李宏偉的學(xué)術(shù)成果(Bayesian Optimization Based Extreme Gradient Boosting and GPR Time-frequency Features for the Recognition of Moisture Damage in Asphalt Pavement��,中文名為基于貝葉斯優(yōu)化的XGBoost和時(shí)頻域特征的瀝青路面水損壞區(qū)域智能識(shí)別)�。

《Construction and Building Materials》期刊由英國(guó)佩加蒙愛(ài)思唯爾科學(xué)有限公司出版,是建筑工程領(lǐng)域內(nèi)最具影響力和權(quán)威的期刊之一��,該刊為中科院一區(qū)TOP期刊�,IF為7.4�����。李宏偉為論文第一作者�����,導(dǎo)師為葉敏教授���,工程機(jī)械學(xué)院張軍副教授和葉敏教授為共同通信作者,長(zhǎng)安大學(xué)為第一署名單位�����。

水損害區(qū)域會(huì)在交通載荷和環(huán)境因素的耦合作用下加劇發(fā)展�,最終降低路面使用壽命。由于水損害區(qū)域隱蔽性強(qiáng)����、難以檢測(cè),養(yǎng)護(hù)時(shí)難以準(zhǔn)確根除病害區(qū)域����,導(dǎo)致病害區(qū)域反復(fù)爆發(fā),最終增大了處置面積和路面養(yǎng)護(hù)成本����。因此,迫切需要一種快速�����、高效����、準(zhǔn)確的瀝青路面水損害識(shí)別方法,實(shí)現(xiàn)病害區(qū)域的精準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)��。

針對(duì)探地雷達(dá)(GPR)數(shù)據(jù)解譯依賴人工經(jīng)驗(yàn)判斷而存在主觀性和低效率的問(wèn)題�,該研究提出了結(jié)合水損害敏感特征和機(jī)器學(xué)習(xí)算法的水損害自動(dòng)識(shí)別方法。利用正反演及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)建立水損害數(shù)據(jù)集�,采用先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法XGBoost和貝葉斯自動(dòng)尋優(yōu)方法建了水損害分類識(shí)別的高精度模型,為瀝青路面的精準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)提供了科學(xué)依據(jù)����。

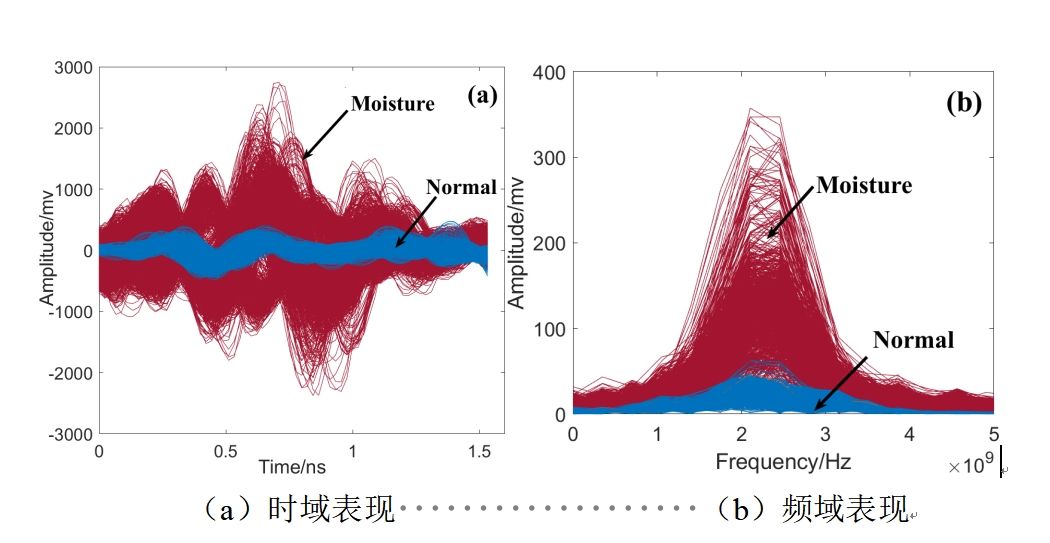

該研究首先通過(guò)正演模擬、室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)對(duì)比分析了水損害和正常路面在時(shí)頻域特征的表現(xiàn)��,發(fā)現(xiàn)有分類效果但存在重疊現(xiàn)象�����,如下圖所示。

水損害和正常的時(shí)頻域表現(xiàn)

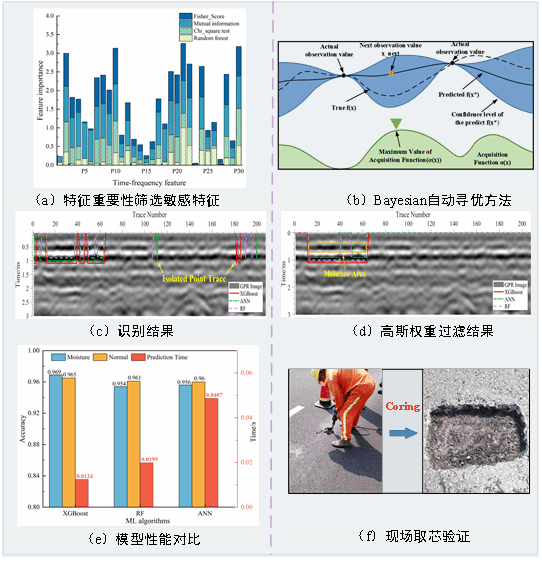

研究提出了反映水損害的時(shí)頻域特征�����,將多源數(shù)據(jù)集分別歸一化后再合成為最終數(shù)據(jù)集�����,增強(qiáng)了識(shí)別模型的泛化能力��。為了提高模型速度及精度���,提出組合識(shí)別策略�����,包括特征重要性方法選擇最敏感特征�����,貝葉斯超參數(shù)優(yōu)化后的XGBoost模型�,以及高斯權(quán)重和尺寸連續(xù)的孤立結(jié)果過(guò)濾法����,提高了水損害的識(shí)別精度���,如下圖。

寧波高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)有限公司龔靖��、長(zhǎng)安大學(xué)材料學(xué)院田耀剛教授�、西安工業(yè)大學(xué)趙良研究員����、美國(guó)蒙特克萊爾州立大學(xué)王為田副教授、長(zhǎng)安大學(xué)工程機(jī)械學(xué)院碩士生楊曉坤和西安強(qiáng)度所姜文濤為共同作者���。

(審稿:范婷 網(wǎng)絡(luò)編輯:和燕)